はじめに「女川の今を知る」

宮城県女川町に行ってきました。女川町は東日本大震災で甚大な被害を受けた地域の一つです。

2011年に災害がありましたが、2023年になって初めて女川に行きました。

建築をやっている身からすると、坂茂さんの設計した女川駅があることは知っていましたが、街の背景については今回初めて知ることになりました。

東北の様々な被災地を巡りましたが、女川の復興まちづくりは、他とは違った魅力を持っています。

海を身近に感じるための、海の見えるまちづくり

女川に着くと、海が身近に感じられることに気がつきました。

というのも、他の被災地では津波対策としてスーパー堤防を作っているため、堤防で海が見えないということが多いのです。

それはどこか違和感があるもので、自分の眼には外界と断絶している様に映りました。

その点女川は海が見え、近く感じられるのです。そしてそれは、女川のまちづくりにおけるテーマだったのでした。

ですが、海が見えるということはまた津波との距離感も近くなるということでもあります。当然、対策は講じられています。

具体的には海から駅側(山側)にかけて登っていくように新たに盛土がされています。

それは「海→道路→商業施設→駅」という順番に海抜が高くなっていきます。

海側から駅側を見る(奥の白い屋根の建物が駅)

これらは”まちづくりにおける軸”となっており、それが”避難時の動線軸”でもあります。

海側は「災害危険区域」という人が住めないエリアに定められているので、非常時に避難するのは主に漁業などの仕事をする人や観光客になります。

この道を進めば安全な場所に行けることが分かるよう、とても明快な都市軸が決められているので、観光客の避難もしやすいはずです。

堤防を造らず海を見せるまちづくりは観光の効果も大きいと思いますし、海が見えるというのはとても気持ちのいいものです。

振り返れば海が見える

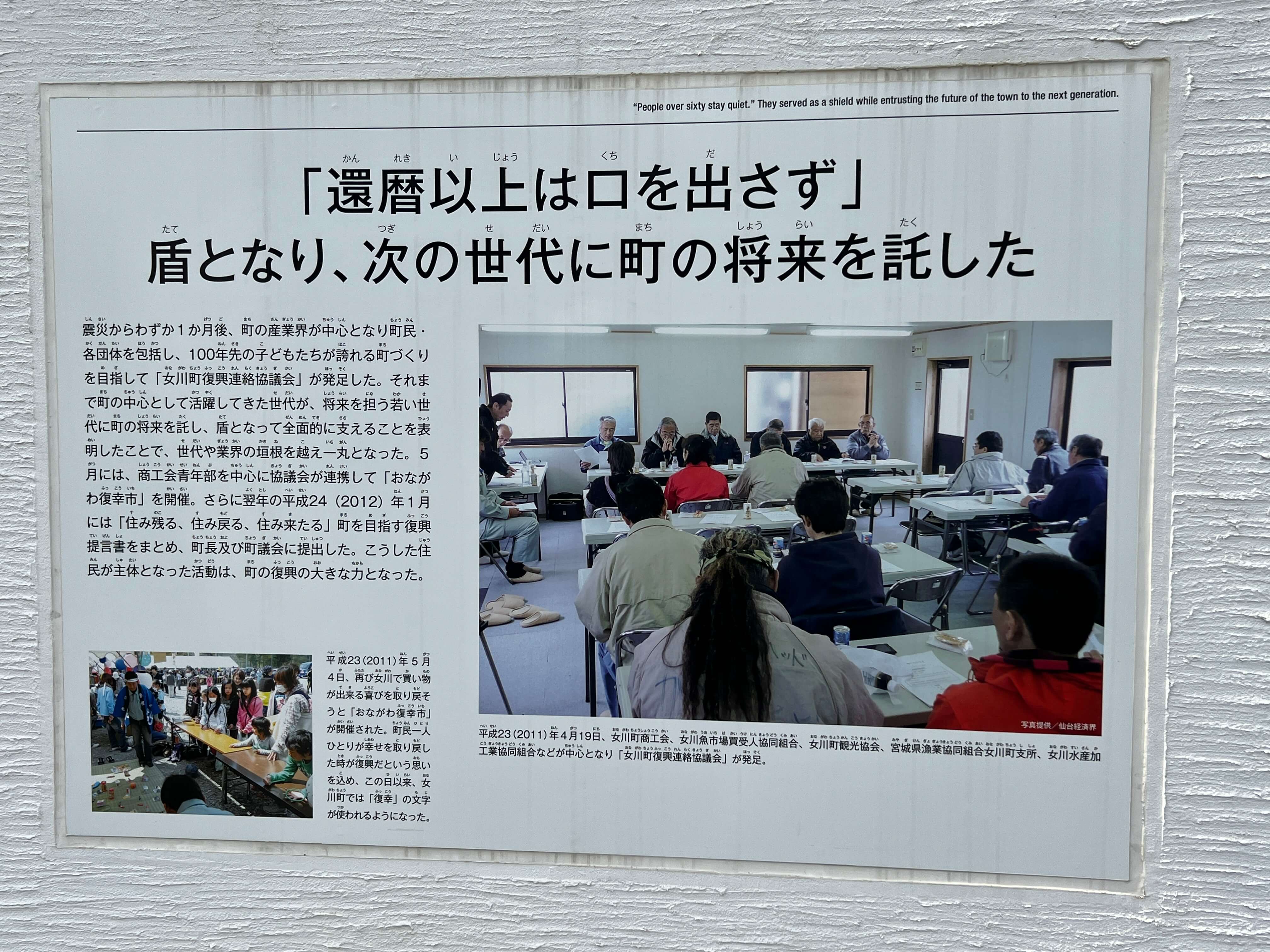

そしてもう一つ、まちづくりのあり方として参考になったのが、「還暦以上は口を挟まない」という試みです。

※展示物を撮影

数十年単位で街を作っていくのであるから、将来的に主役になっていく世代がまちづくりをすべきという考えです。

これはとても面白いです。

還暦以上の人は、経験の多さから決定権を持ってしまいがちですが、社会の様々なシーンでこの考えを取り入れられると、新たな何かを生み出すきっかけになると思います。

横転したコンクリートの建物、旧女川交番

被災地には震災遺構として、いくつかの建物などが残されていますが、女川では旧女川交番が残されており見ることができます。

駅からほど近いところにありますが、ここの特徴は建物が倒れていることにあります。

実際の建物を見てみると、杭まで引き抜かれているのですが、途中で折れています。

引き抜かれた杭

「津波による水平力」と「水による浮力」によって、このような形になったと思われます。さらには水といっても、土砂の混じった濁流なので、押す力は普通の水よりも強いのです。

津波は最大14.8mもの高さだったようなので、2階建の建物は完全に飲み込まれてしまいます。

震災遺構はその恐ろしさを後世に残してくれる貴重な実物資料です。私たちは見て学ぶ必要があると思いました。

思い思いの過ごし方ができる場所、シーパルピア女川

街の軸線に沿って複数棟の建物が並んでいるエリアがあります。ここがシーパルピア女川です。

設計は東利恵さんです。

建物がほぼ平屋なので、場所のスケール感にあっているのが良いです。家々の間を歩いているような感覚になり、安心感があります。

安心感のある建物配置

海から駅までの一直線のプロムナード(遊歩道)には木々が植えられ、ベンチやハイカウンターが置かれたりして、散歩や買い物、食べ歩きを楽しめます。

ハイカウンターで食事をしたり、思い思いに過ごしている様子

そして人が座れる場所が多いなと思いました。

人の居場所を作ってあげるということが、賑わいを作る上で重要ですが、こんなに居場所となる場所が多いところも珍しいなと思いました。

ベンチがたくさん設けられているプロムナード

プロムナードはやや坂道になっているので、駅側へ行くにつれて海抜が高くなっていきます。

駅のさらに奥には山が見え、風景とリンクした街並みが広がっているように感じられました。

女川を象徴する構え、女川駅・女川温泉ゆぽっぽ

震災後に再建された女川駅が、2015年3月に開業しました。

設計は世界的な建築家、坂茂さんです。

そしてこの女川駅には温泉が併設していることが特徴です。その名も、女川温泉ゆぽっぽです。

[ゆぽっぽHP] http://onagawa-yupoppo.com/

ゆぽっぽも昔からあったのですが、津波による被害を受けてしまったので併設という形で再建されました。

先ほど紹介したシーパルピア女川を山側に進むとゆぽっぽに着きます。建物の外観はウミネコの形をイメージしたそうです。

ウミネコをイメージしたと言われている外観

シーパルピアに対して、こちらは形態の圧倒感がある建物だと思いました。

せっかくなので温泉にも入りました。500円で入れるので良心的でした。

建物内には温泉から上がった後に休憩する場所もあり、その窓からはシーパルピアを歩く人々や、反対側にある山の景色を見ることができます。

休憩所から街を見る

休憩所と奥に見える山の様子

屋根はLVLという木材が使われているのですが、それらをくっつける木ダボが動物の足跡のようでもあり、可愛らしさがありました。

木ダボが可愛らしい屋根

おわりに「目には見えないものを知る」

以上、女川駅周辺の紹介でした。

震災から10年以上が経過してから見る女川だったので、「復興された後の街」というように映りましたが、それはほんの一部を切り取った姿に過ぎないのかもしれません。

復興まちづくりも現状を見れば魅力的に映りましたが、その裏には多くの人々の思いがあったはずです。

例えば津波の難を逃れたにも関わらず、復興まちづくりで非居住区域に指定されてしまったばかりにせっかく残った家を取り壊さなくてはならない住民もいました。

私はそんな背景があったことを後々知りました。行って学び、調べて学ぶ。女川の今を見て多くを学べました。まだ行ったことがない方は是非行ってみることをお勧めします。